- 2025.11.07

- 納品事例

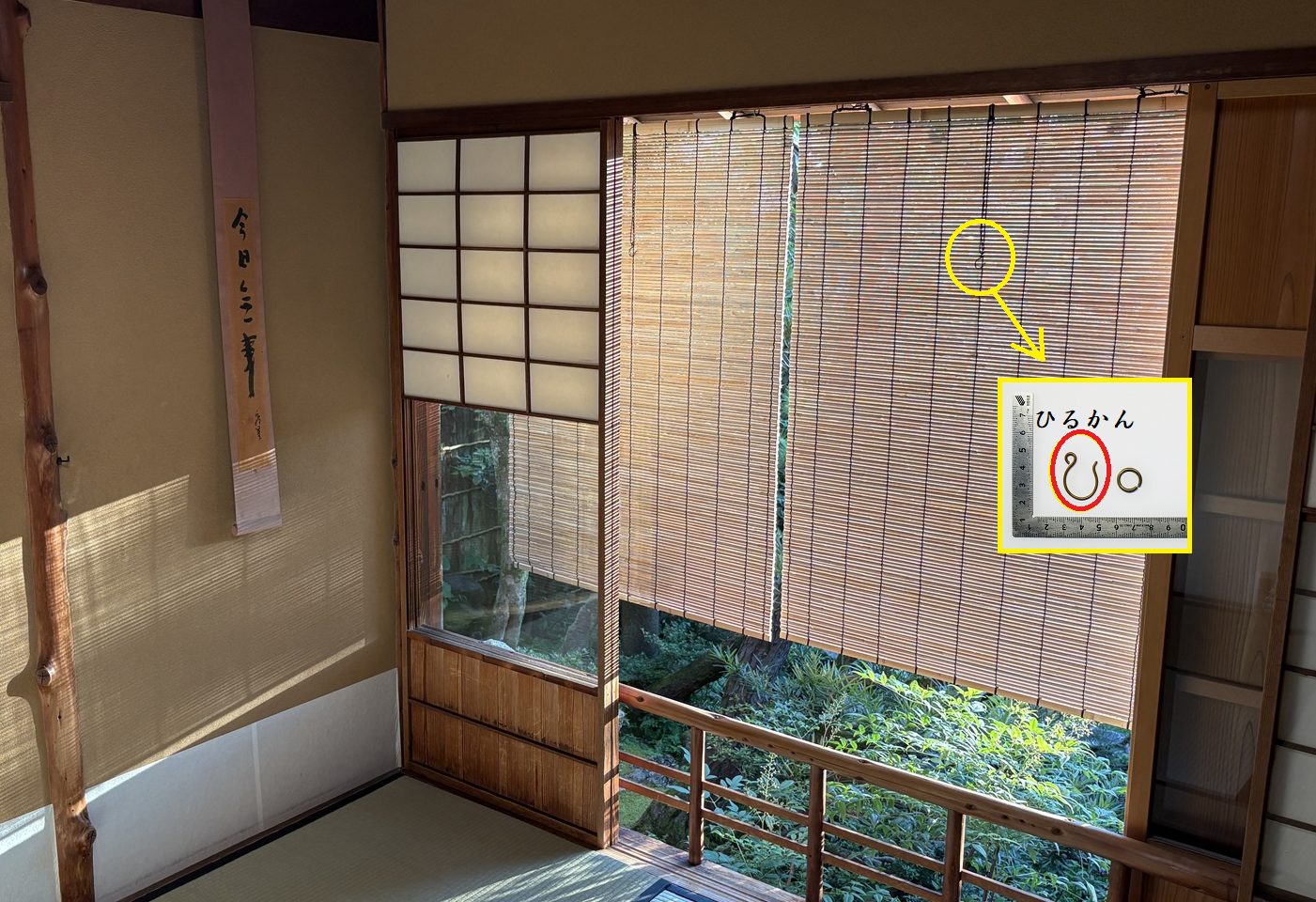

数寄屋建築のお茶室簾にお納めさせていただきました。

茶室簾の仕様や、巻き上げ方法についてご紹介させていただきます。

【 毎日使うものこそ快適に。上げ下げ便利な巻上げ方法 】

こちらの納品簾は、風や光を通すことも考え、手が届く範囲で巻き上げができる簾の仕様にさせていただきました。まずはこちらの「巻上方法」からご紹介いたします。

簾を受注制作で制作する際、ヒアリングのひとつに、「巻上げが必要か」をお聞きしています。

お客さまの生活スタイルによっては、色々なパターンがあります。

例えば、

・すだれを設置するところは、生活動線として頻繁によく通るor→→ 上げ下げがしやすい仕様にする

・すだれを設置するところは、窓際の目隠しとして使用する→→ 巻き上げる仕様は必要はない

このように、お客さまの生活スタイルをお聞きして、ご提案させていただきます。

また巻上げの際に注意するところは、手が届くところで巻き上げが可能かどうかも重要なポイントです。

こちらのお客さまは、巻き上げた際の長さを上から40cmをご希望されましたので、巻き上げて留める際に手が届くように、「ひる環」という巻上器を使用しています。

【 ひる環(ひるかん)の巻上げ方法 】

ひる環(ひるかん)とは、以下の写真の左側の金具のことを言います。ひらがなの「し」のような形をしており、対になっている写真右側のまるかんと呼ばれる金具と合わせて、ひるかんとまるかんを裏表から引っ掛けて留める仕様です。

納品した簾の写真で詳しくご紹介いたします。

納品した簾の写真で詳しくご紹介いたします。

上記の写真は、納品場所の2階の部屋内側からみた簾の写真です。黄色の丸のところに示した箇所に「ひる環(ひるかん)」という、ひらがなの「し」のような形のものが黒糸で上から吊るしてあります。ひるかんの大きさは、直径約2cmです。

上記の写真は、納品場所の2階の部屋内側からみた簾の写真です。黄色の丸のところに示した箇所に「ひる環(ひるかん)」という、ひらがなの「し」のような形のものが黒糸で上から吊るしてあります。ひるかんの大きさは、直径約2cmです。

対してこちらの写真は、先ほどの2階のお茶室の簾を外側からみた様子です。こちらは赤丸で示した箇所に、ひるかんの対になる「まるかん」が上から黒色で吊り下げられています。

対してこちらの写真は、先ほどの2階のお茶室の簾を外側からみた様子です。こちらは赤丸で示した箇所に、ひるかんの対になる「まるかん」が上から黒色で吊り下げられています。

巻上げて留めた状態の写真です。ひるかんをまるかんに引っかけて留めています。

巻上げて留めた状態の写真です。ひるかんをまるかんに引っかけて留めています。

巻上げると上から40cmになるような長さになっており、尚且つお客さまも無理なく巻き上げれる高さになっております。

自在に巻き上げることができるので、時には風を通したり、快適にお使いいただけます。

↓こちらの写真は、ご参考までに納品した簾の写真ではありませんが、ひるかんを使用した別の簾の写真です。

弊社では受注生産でおつくりしており、暮らしに寄り添う すだれのある生活をご提案いたします。

【 掲載写真について 】

※掲載している写真は、お客さまからご提供いただき画像加工した後に掲載許可を頂いております。お客さまのプライバシー保護の観点から無断転用はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

【 商品について 】

こちらの商品は既製品ではお作りしておりませんので、ご了承お願い申し上げます。全て受注生産のため、お客さまのご要望を伺ってから製作させていただいております。

こちらの商品に関してお問い合わせの場合は、納品事例のタイトルをお伝えいただけますと幸いです。

オンラインでの打合せも可能です。

下記よりお気軽にご相談ください。